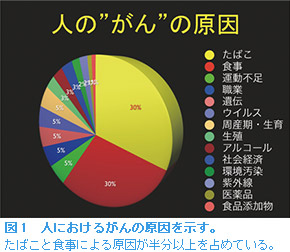

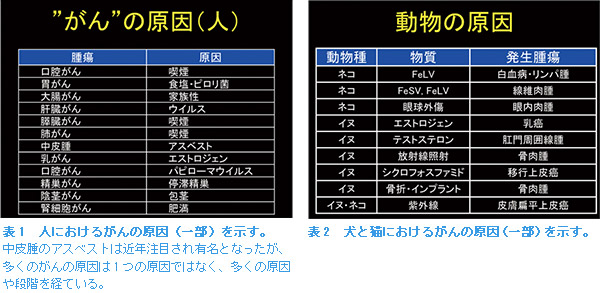

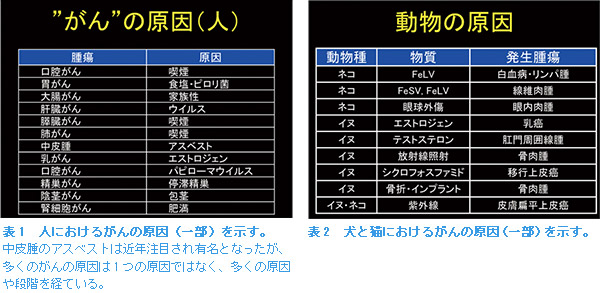

腫瘍の原因は何か?っと尋ねられることは多いが、原因解明されていない腫瘍が、原因解明されている腫瘍より多いと言える。老齢も腫瘍を発生させる因子の一つである。その他に、喫煙、副流煙、放射線、紫外線、薬品、環境要因、感染症、遺伝、免疫など原因は様々である。 代表的な人間の腫瘍と原因を表1に示す。ある調査では、煙草と食事による原因が半分以上を示したという報告も存在する(図1)。

一方、犬や猫の腫瘍においても原因不明なものが多い。表2は、犬や猫において解明されている腫瘍とその原因の一部を示す。また、犬のリンパ腫では、ゴールデンレトリバーが好発犬種で遺伝的要因が示唆されており、その他に高エネルギー電力線などの強い磁場や除草剤、ご家族の喫煙、年齢などが原因の一つと言われている腫瘍も存在する。

予防可能な腫瘍も存在する。代表的なものとして早期卵巣子宮摘出術による乳腺腺癌の発生率の低下は有名である。

薬物による発がん性も確認されている。シクロホスファミドは、抗がん剤として用いる薬剤であるが、発がん性も知られており、本剤は27度で気化することから、医療従事者への暴露の危険性が高く注意すべき薬剤である。シクロスポリンは、犬や猫の臨床において免疫抑制剤やアトピー性皮膚炎の治療薬として処方されるが、シクロスポリンの長期投与は骨髄増殖性疾患を発症する危険性があることが医学で報告されている。犬でも、シクロスポリンの長期投与が関与したと考えられるリンパ腫が報告されている。著者は、シクロスポリンの3カ月以上の継続投与は慎重に処方すべきであると考えている。

悪性腫瘍と転移

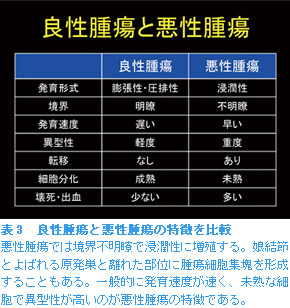

腫瘍の転移は、多くのプロセスを経て成立する。主な経路として血管、リンパ管、管腔、播種性転移がある。転移の成立には、原発巣が増殖する必要があり、原発巣の増殖に続いて血管が新生される。悪性腫瘍細胞は、原発巣から離れ脈管内へ侵入し脈管内を移動する。目的とする転移臓器の脈管壁に悪性腫瘍細胞が接着し、脈管外へ脱出し増殖することで転移が成立する。悪性腫瘍の種類により転移先が異なり、たとえば肥満細胞腫は、肺の転移は稀で、肝臓や脾臓に転移しやすいという特徴を有する。脾臓の血管肉腫では、肝臓や肺ならびに心臓に、前立腺癌では骨に転移しやすいことが知られている。これらは1889年Pagetらによってseed and soil theoryとして提唱された。

また、多くの悪性腫瘍では、一旦肺転移が成立すれば進行が早いのに比較して、犬の甲状腺癌では肺転移が認められても進行が遅いという特徴がみられる。さらに、肛門嚢アポクリン腺癌では、原発巣より転移病巣の方が明らかに大きく目立つことがある特徴的な腫瘍である。

悪性腫瘍の生物学的特徴

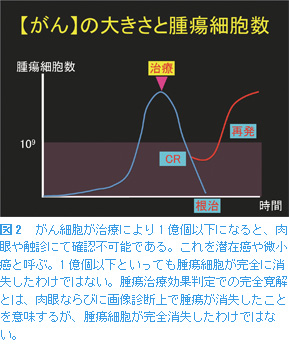

悪性腫瘍の大きさが1cm大であれば、腫瘍細胞は約1億個から成ると言われている。1億個集合して始めて早期癌と言われる状態である。したがって、それ以下では体内に腫瘍細胞が存在しても肉眼的ならびに画像上で確認不可能である。これらを、潜在癌や微小癌と呼ぶ。この潜在癌を認識することは重要である。化学療法などの治療で、肉眼的に腫瘍が消失しても、腫瘍細胞が肉眼的に確認できる1億個以下に減数したことを意味し、完治すなわち0個に減数したことを意味しない。肉眼的に確認できない潜在癌が存在することは、再発や治療耐性などの問題が生じる一因と考えられる(図2)。

腫瘍の診断

DAMNITVは、腫瘍の診断にも有益な分類である。図3に示すように一般的に腫瘍症例は慢性経過を示す。ただし、四肢骨肉腫症例で、2~3日前から跛行という主訴で来院されるケースも存在することから、例外があることも認識しておく必要がある。これは、痛みの限界に達したのが2~3日であり、犬や猫は臨床症状を隠すので注意が必要である。

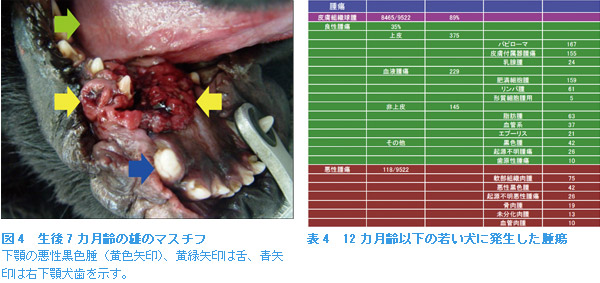

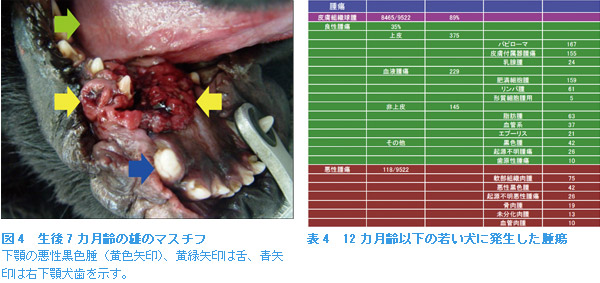

また、腫瘍は老齢に多く発生するが、生後12カ月齢以下でも悪性腫瘍の発生は認められる。表4は、近年報告された生後12カ月齢までに発生した犬の腫瘍を示す。良性の犬皮膚組織球腫が圧倒的に多いが、肥満細胞腫ならびに軟部組織肉腫などの悪性腫瘍の発生も7%を占めた。図4の症例は、生後7カ月齢で口腔内下顎に発生した悪性黒色腫の症例である。本症例は、外科手術を実施したが、短期間で再発ならびに肺転移がみられ、極めて悪い挙動を示した。

問診と身体検査

腫瘍を見逃さないために、視診、触診などの身体検査と、問診は極めて重要であるが、軽視されている場合も少なくない。問診では、「腫瘍を、いつ発見したか?」「増大傾向は?」「臨床症状は?」など重要情報を聴取する。

身体検査は、身体の状態を把握することに加え体表腫瘤の場合、大きさ、外観、自壊の有無、皮膚ならびに皮下固着の有無や可動性、体表リンパ節の状態を評価する。リンパ節は、腫瘍や転移性腫瘍以外でも炎症によっても腫大する。反対に、腫瘍が転移しているにもかかわらず腫大していないリンパ節もあり得る。

腫瘤を形成しない悪性腫瘍も存在する。例えば上皮向性皮膚型リンパ腫では、持続する隣接と掻痒が臨床徴候で、皮膚炎と診断され長期間皮膚炎治療が施され、治療に反応しないことから生検にてリンパ腫と診断されることが多い。著者は、臨床獣医師は矛盾や疑問点を常に追究するよう心がけるべきで、全ての症例に腫瘍が隠れている可能性があることを考慮した診療が必要と考えている。

腫瘍と血液検査

腫瘍随伴症候群または腫瘍に関連した血液検査の異常所見は多くみられる。CBC、血液化学検査、血液凝固線溶系検査など臨床病理所見は重要である。詳細は、成書を参照していただきたいが、ここでは高カルシウム血症について特筆する。医学では多くの腫瘍マーカーが存在するが、犬や猫の腫瘍マーカーは存在しない。

強いて言えば、血清カルシウム値は腫瘍マーカーの一つと言える。高カルシウム血症の原疾患として、腎不全、上皮小体機能亢進症、アジソン病など挙げられるが、腫瘍が原因での高カルシウム血症も頻発する。リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液腫瘍、腺癌、骨肉腫など、あらゆる腫瘍で高カルシウム血症がみられるため、高カルシウム血症の鑑別診断には腫瘍を疑った精査が必要となる。

血液凝固線溶系検査も重要である。丸山らは(J Vet Med Sci、2004)、悪性腫瘍の約10%が播種性血管内凝固症候群(DIC)であると報告している。また、悪性腫瘍症例における死因の上位がDICであると指摘されている。DICは、出血傾向のある病態と認識されているが、DICの2大症状は、出血症状と臓器症状である。臓器症状は最終的に臓器不全により死に至る。上記2大症状は、線溶抑制型か線溶亢進型であるかにより症状が異なることが医学で認識されている。犬では、出血症状より臓器症状を示すDICの方が多いと考えられている。DICは、凝固亢進状態であることから医学ではTAT(トロンビン-アンチトロンビン複合体)の増加がDICの診断に必須である。しかし、犬や猫ではTAT測定が一般的ではない。現状では、血小板数の低下、プロトロンビン時間(PT)の延長、活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)の延長、フィブリノーゲンの低下、アンチトロンビン(AT : 以前のアンチトロンビン(III))の低下、フィブリン分解酵素(FDP)の増加ならびに破砕赤血球の出現を用いて診断している。具体的には、腫瘍など基礎疾患を有した症例が、破砕赤血球を除く6項目中2項目を認めるとDIC前段階(Pre-DIC)とし、4項目以上認められた場合をDICと診断する。破砕赤血球の存在はDICの診断精度を上昇させる(表5)。DICに陥ると治癒率は極めて低いことから、DIC前段階状態で治療を開始することが重要である。

腫瘍と画像診断

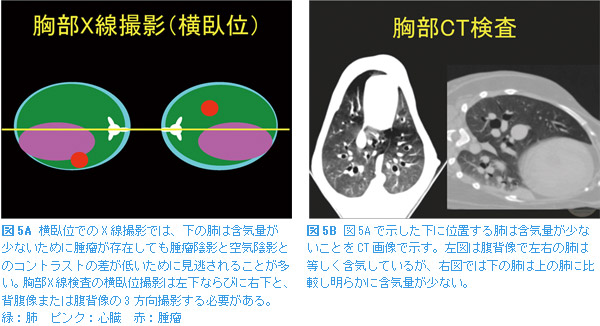

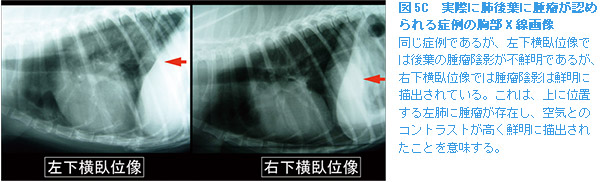

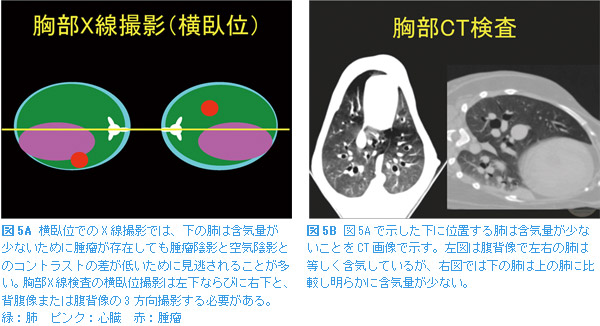

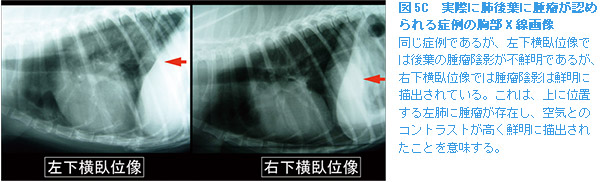

腫瘍症例に対する胸部X線診断は、右下横臥像、左下横臥像そして背腹または腹背像の3方向撮影が重要である(図5)。

超音波画像診断も腫瘍臨床に欠かせない画像診断の一つである。とくに、超音波画像ガイド下生検(次号で掲載)は、腫瘍の診断精度ならびに診断率を飛躍的に向上させる方法である。

近年、国内ではコンピューター断層撮影装置(CT)を導入した施設が増えたため、容易にCT検査が可能となった。CT検査は、転移の確認や手術範囲の決定に必須のアイテムとなった(図6)。

腫瘍のステージング

腫瘍症例において、治療を施す前に動物の状態と腫瘍の進行状況を評価するステージングならびに確定診断を実施しておくことが望ましい。これらは、根治または緩和治療の選択に影響を及ぼすからである。

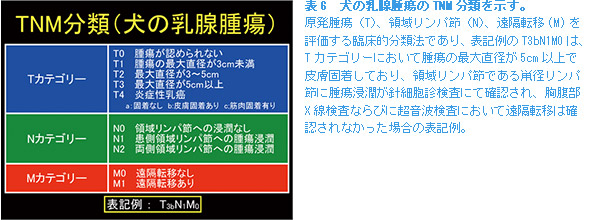

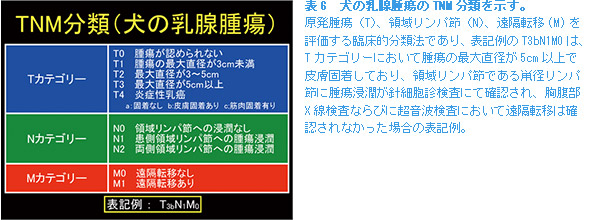

ステージング法の一つとして、TNM分類によるステージングが挙げられる。TNM分類とは、原発腫瘍(Tカテゴリー)、領域リンパ節の評価(Nカテゴリー)、遠隔転移(Mカテゴリー)を評価するWHOが定めた分類であるが、かなり古い分類であり一部の腫瘍では改定が望まれるといった欠点も有するが、現在でも一般的な分類法である。腫瘍の解剖学的発生部位によってTNM分類が存在する。表6は、犬の乳腺腫瘍のTNM分類を示す。これらを基に、ステージIからステージIVまで右記の臨床ステージ分類にあてはめる。

ステージ (I)

局所に限局した腫瘍

ステージ (II)

領域リンパ節に浸潤した腫瘍

ステージ (III)

ステージIIより広範囲に浸潤した腫瘍

ステージ (IV)

遠隔転移のある症例

ステージ(I)では根治が可能であるケースが多いが、ステージ(III)では根治が難しいケースが多くなる。例えば、第4乳腺に発生した乳腺癌の症例で、ステージ(I)であれば外科手術にて根治が可能であるが、鼠径リンパ節に転移が認められるステージ(II)以上では、術後化学療法を考慮する必要がある。しかし、ステージ(III)では、外科手術単独では根治不可能である可能性が高いため、術後化学療法などの補助的治療が必要となる。これらのステージングに加え、動物の状態を把握する。すなわち、腫瘍より重要で早急に治療しなければならない疾患の存在や、腫瘍治療に耐えられる状態であるか否かの判定をおこなう。

次号では、腫瘍の確定診断ならびにステージングに必要な生検法について解説する。

カテゴリから探す