A 観察を始める前に

細胞診標本の観察には当然ながら顕微鏡を用いる。顕微鏡は獣医師にとって最も身近な機器であり、その使い方は十分心得ていると思っている先生方がほとんどである。しかしながら、実際に実技講習などをやってみると、操作方法を誤っている場合が大変多いことに気付く。顕微鏡の操作を誤ると、細胞の輪郭や核内部の構造が強調されすぎるなど、観察に不適切な効果が発生し適切な評価ができなくなってしまうことがある。そこで、まずは細胞診標本を観察する際の顕微鏡の使い方について解説する。

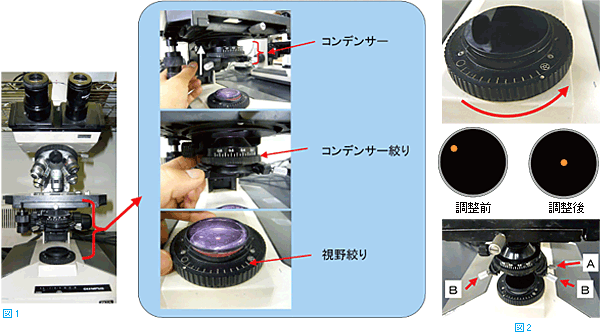

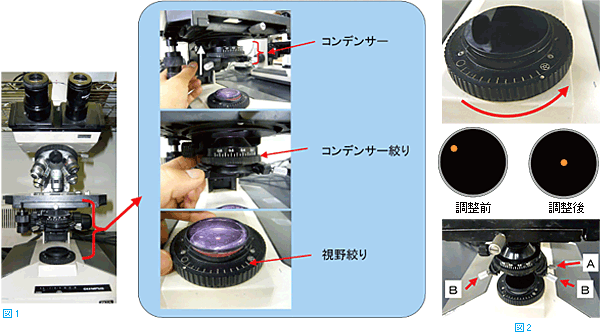

図1に顕微鏡のコンデンサーおよび絞りのある部分を示した。コンデンサーはサンプルに照射する光を有効に集めるための装置であり、上下に動かすことができる。細胞診標本の観察では、コンデンサーを最も高い位置に移動して観察をする。次いで絞りであるが、通常、顕微鏡には2箇所に絞りがあり、1つはコンデンサーの中にある。この絞りのことをコンデンサー絞りあるいは開口絞り、アパーチャー( Aperture )絞りとも言う。コンデンサーを通じてサンプルを照らす光の角度(開角)を調節することで、最適なコントラストの観察像が得られる。ただしコンデンサー絞りを絞りすぎると、コントラストは増すが、暗くなる・分解能が落ちるなどかえって見にくい像になる。2つめは視野絞りと呼ばれる絞りで、コンデンサーの下、光源からの光が出てくる「窓」のところにある。この絞っていくと六角形や八角形など多角形に視野が狭くなっていく。細胞診標本の観察では、この2つの絞りを全開にしてコントラストをつけない状態で観察する。皮膚寄生虫、糞便、被毛などの検査では、絞りを絞ったりコンデンサーを下げたりしてコントラストをつけ、輪郭をわかり易くしてから観察するが、そのままの顕微鏡の状態で細胞診標本の観察しないように心がける必要がある。細胞診標本を鏡検する前には、必ず顕微鏡のコンデンサー位置と絞りを確認するよう心がける必要がある

次いで、光軸の調整方法を説明する。光軸の調整は常に必要というわけではない。しかしながら顕微鏡を使用しているあいだにずれてしまうことがあるので、そのような場合には調整する必要がある。まず、図2に示すように視野絞りを絞って視野を狭める。顕微鏡を覗いて、明かりが視野の中心に来れば光軸は合っており、調整する必要はない。明かりが中心からずれていれば、中心に明かりを移動させる。まず、「A」のコンデンサーを固定しているネジを緩める。次いで、顕微鏡を覗きながら「B」のネジ2つをそれぞれ締めたり緩めたりする。この動作に応じて明かりの位置が変化するので、中心に来るようにネジをそれぞれ締めたり緩めたりする。明かりが中心に来たら、「A」のネジを締めてコンデンサーを固定し、視野絞りを元に戻して終わりである。図2の構造は、顕微鏡の機種により多少は違って見えるが、基本構造は全ての機種で同じである。

B 標本の観察

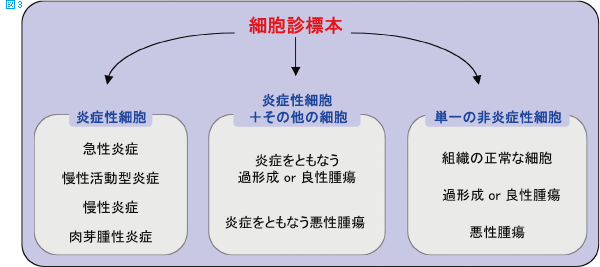

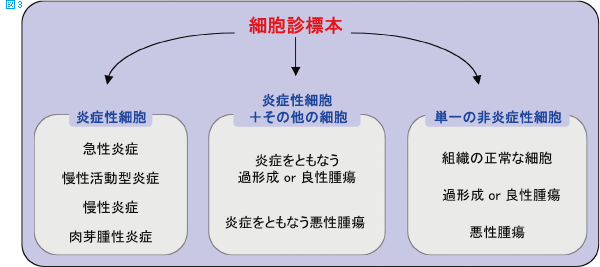

細胞診標本を観察する時は、最初から油浸レンズにするのではなく、必ず低倍のレンズで標本全体を見て、染色具合や観察に適した部位を見つけるようにする。細胞診では、ほとんどの場合X100およびX400で評価が可能であり、油浸レンズを使うことはかなり少ない。病院内の検査室で細胞診を行う場合、最も重要なのは炎症性病変と腫瘍性病変を鑑別することである。最終的な診断をすることが目的ではないということを忘れないでほしい。実際に標本を鏡検する場合のアプローチの仕方を図3に示す。

標本中に出現している細胞の種類をみて

・炎症性細胞

・炎症性細胞と非炎症性細胞のミックス

・非炎症性細胞で単一の細胞群

に分ける。しかしながら、全く細胞成分が無い場合や血腫など、上記のどの分類にも属さないこともある。

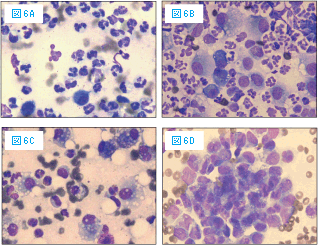

1 炎症性病変

炎症性細胞のみの場合、炎症の種類や程度を調べていく。炎症性病変でみられる細胞は好中球、マクロファージ、リンパ球を中心として、好酸球、肥満細胞、プラズマ細胞、時に多核巨細胞などである。細胞診を行う上で、まずはこれら最もよく遭遇する炎症性細胞の形態をしっかり覚えておく必要がある(図4)。これらの細胞は、炎症の程度や状況により見た目が異なることがある。例えば典型的な好中球は図4(好中球)の左側に示したものであるが、炎症により変性すると右側に示すように核が膨化した形態を呈する。また、マクロファージは特に様々な形態を呈し、さらに互いに融合して多核巨細胞となることがある(図4)。マクロファージが多数出現して多核巨細胞の形成を伴うような場合や、マクロファージが上皮細胞のような形態を示す類上皮細胞(図5)が出現している場合は、腫瘍性の病変と間違えやすいので注意する必要がある。多核巨細胞や類上皮細胞と腫瘍細胞の鑑別については後述する腫瘍性病変の項を参考にして頂くとよいが、これら多核巨細胞や類上皮細胞は悪性所見に乏しいことが区別するポイントである。

細胞診では、とかく「腫瘍」に注目しがちであるが、まずは多様に変化する炎症性細胞の顔を覚えるためにも、日常の診療で入手しやすい炎症性病変の細胞診標本をしっかり観察しておくとよい。

炎症部位に出現している細胞のポピュレーションにより急性、慢性活動型、慢性および肉芽腫性炎症に分けることができる。慢性活動型炎症は急性炎症に比べ侵襲性の低い刺激によって引き起こされ、真菌感染でよくみられる。また、急性炎症の寛解過程においてもみられる反応である。慢性炎症は非感染性の弱い刺激や異物のある時、あるいは急性炎症の寛解期にみられる。

急性炎症(図6A)

・好中球70%以上

・その他、種々の割合でリンパ球、マクロファージ、好酸球を含む

慢性活動型(図6B)

・好中球50-70%

・その他マクロファージを主体とし、リンパ球を含む

慢性炎症(図6C)

・マクロファージ50%以上

・その他、好中球、リンパ球を含む

肉芽腫性炎症(図6D)

・マクロファージ主体

・その他、リンパ球、プラズマ細胞を含む

2 腫瘍性病変(総論)

細胞診の見方

細胞診では針吸引でサンプルを採取することが多い。このため、腫瘤病変の構成細胞を代表するような細胞が取れず、病変部の本体とは異なる細胞がわずかにとれる場合もある。そのような標本で評価しようとすると、解釈の方向性を誤ってしまう。細胞診では、採取されている細胞が少ない場合には無理に診断を進めず、再度針吸引を行い十分量の細胞が採取されてから評価する必要がある。また、再度針吸引を行っても十分量の細胞が採取できない場合は、ツルーカットや切除生検に変更すべきである。

腫瘍性病変を細胞診で評価する際、もっとも陥りがちな誤りの一つは、特定の細胞に注目しすぎて全体像を見失う、いわば「木を見て森を見ず」である。細胞診では、少数の由来の分からない細胞が混入していることがしばしばある(おそらく活性化したマクロファージや間葉系細胞など)。また、変性などにより一部の細胞の形態が変化していることもある。このような場合、気になりだすとその細胞ばかり見てしまい、ついつい迷走してしまう。腫瘍性病変を評価する上で最も大切なことは、病変部を代表していると考えられるだけの単一の細胞群がたくさん採取されていること、そして、これらの細胞を見渡した上で、全体を通して言える細胞形態の特徴をとらえていくことである。

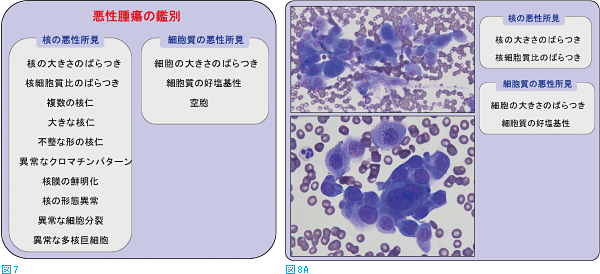

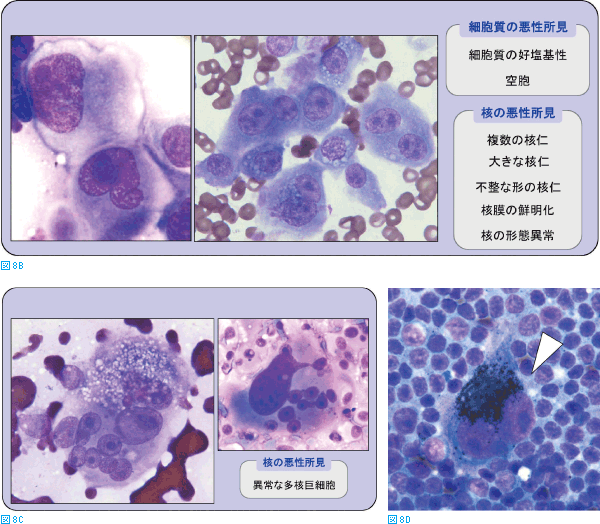

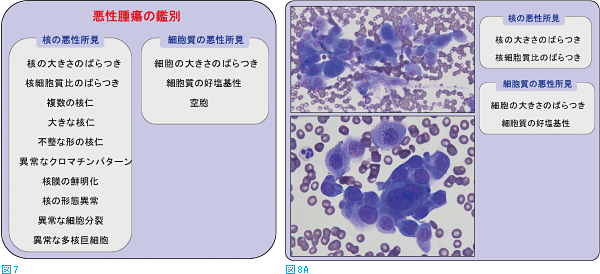

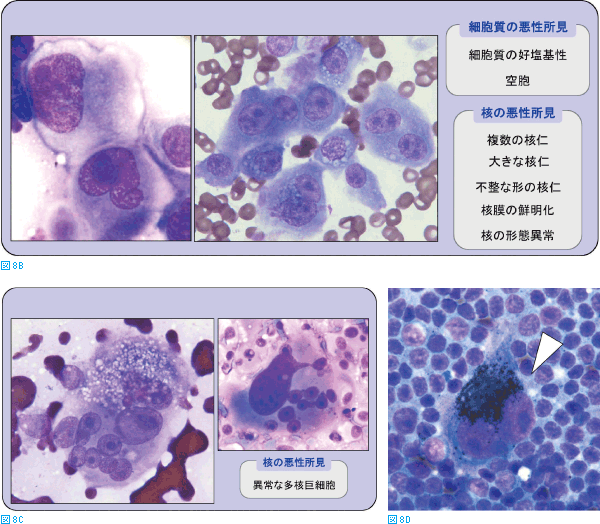

構成細胞が非炎症性の単一細胞の場合は、正常な組織を構成している細胞、過形成、良性腫瘍、悪性腫瘍が考えられる。細胞診で過形成と良性腫瘍を鑑別するのは非常に難しい。臨床の現場における細胞診では腫瘍性病変の鑑別(悪性か良性)が重要であり、図7にその鑑別点を示す。細胞診を行う際にはこれらのポイントに注目しながら鏡検して頂きたい。また、これらの鑑別点の例を図8A-Dに示した。まず、代表的な悪性所見として、出現している細胞のほとんどは同じ仲間に見えるが、各細胞間には形態のばらつきがあることである。図8A に示した写真がその典型的な例である。単一種の細胞集団が採取されているが、各細胞間で細胞の大きさや核の大きさにばらつきがあり、核/細胞質比(N/C比)が細胞ごとに異なっている。また、悪性腫瘍では細胞質の好塩基性が強くなる傾向があり、空胞を有することもある。核小体(核仁)が明瞭、不整な形、大きい、あるいは複数あるなどは悪性腫瘍を強く示唆する所見である(図8B)。異常な核分裂により多核巨細胞が見られることもある(図8C)。この多核巨細胞はマクロファージが形成する多核巨細胞と異なり、上述の悪性所見を有していることから区別できる。

はじめに述べたように、細胞診では基本的に単一細胞群が採取されていることから評価が始まるが、「そこにあってはならない細胞が見られる」場合はそれ自体が悪性所見である。その例を図8D のリンパ節の細胞診標本で示した。通常、リンパ節は成熟リンパ球を主体として、前リンパ球やリンパ芽球から構成される。また炎症や過形成では好中球、好酸球、プラズマ細胞やマクロファージが見られる。標本では正常なリンパ節の中に、上述の悪性所見を伴い深緑色の顆粒を有するきわめて大型のメラノサイトが見られる。標本は口腔内悪性黒色腫のリンパ節転移である。このように、そこにあるはずのない細胞がある場合は悪性所見としてとらえる必要がある。

カテゴリから探す