これまで3回にわたって小動物領域における脳疾患のMRI診断について述べてきた。獣医領域における脳疾患がMRIの導入による恩恵を受けたことは間違いないが、その一方で脊髄疾患に対する取り組み方にも影響を与えている。最終回の今回は、小動物領域における疾患が比較的多い脊髄疾患に注目し、そのMRI画像の読影において注目する点、あるいはそれぞれの疾患における特徴について述べることにする。

1. 正常な脊髄のMRI画像

脊髄は脳と同様に中枢神経であり、基本的には同様の構成成分であることから、個々の構成成分の信号強度は脳と同様と考えて良い。しかしながら小動物の脊髄は決して大きなものではないために、脳とはちがい白質と灰白質の十分な区別が可能なことは比較的稀である。

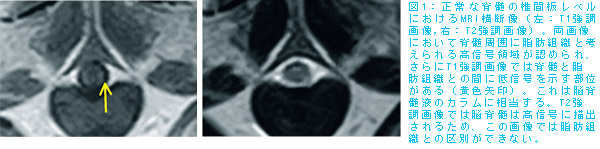

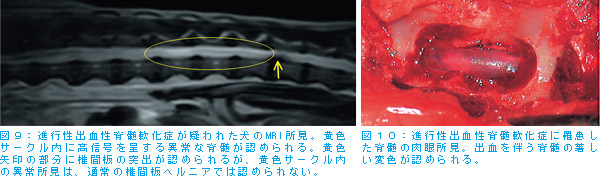

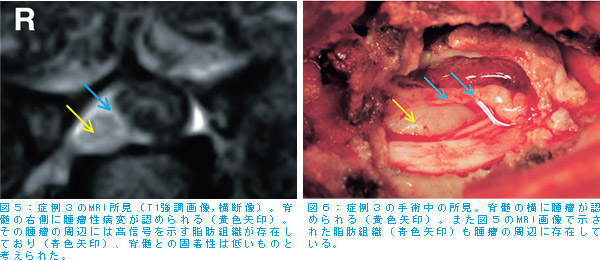

図1は正常な脊髄のMRI横断像である。T1強調画像とT2強調画像において、ともに脊髄が明瞭に描出されている。ここで脊髄を取り囲む組織に注目してもらいたい。T1、T2強調画像の両方において、脊髄を取り囲む高信号領域が存在している。またT1強調画像では、脊髄とこの高信号領域の間に、低信号を示す部分が存在している。これらはそれぞれ脊柱管内の脂肪組織(T1,T2でともに高信号)と脳脊髄液(T1で低信号,T2で高信号)に相当している。

脊髄のMRI画像を読影する際には、脊髄自体の評価に加えて脊髄を取り囲む構成成分、すなわち周辺の脳脊髄液や脊柱管内の脂肪組織などの特徴的な信号強度を示す部分に注目するとよい。脊髄疾患の場合、疾患部位と脊髄の位置関係が非常に重要である。これらの特徴的な信号強度を示す部位に常に注目しつつT1強調画像とT2強調画像を比較検討することは、病変の局在の判断において非常に役立つ。

2. 脊髄疾患の診断に対するMRIの有用性について

本特集の第1回目で述べたとおり、他の画像診断機器に比較してMRIの最も優れている点は、その優れたコントラスト分解能にある。脳疾患におけるMRIの有用性についてはこれまでに述べてきたが、脊髄疾患に対してもこのことは共通している。すなわち病変自身や病変を取り囲む組織が呈する画像上の信号強度に注目し、病変の種類や存在部位に関して有用な情報を探すことになる。小動物の脊髄疾患において、上述した基本的な読影法を行うことにより有用な情報を得ることが可能であった3症例を、以下に紹介する。

症例1は交通事故による頭部の強打によって起立不能に陥った症例(ダルメシアン、雌、3歳齢)である。この症例の頭部MRI検査では特に異常を認めなかったが、頚部MRI検査では第1-2頸椎間の脊髄においてT2強調画像で高信号領域が認められている(図2)。発症時の様子や事故の既往など考慮すると脊髄の挫傷等が最も考えられる病態である。この症例のMRI画像に認められるような脊髄自身のコントラストの変化は、X線CTなどの他の画像診断技術では示すことが困難であり、MRI検査の最も優れている点と考えられる。本症例は画像診断の結果にもとづき副腎皮質を中心とした内科的治療法を実施したところ、約2ヵ月後には自力歩行可能なまでに回復した。

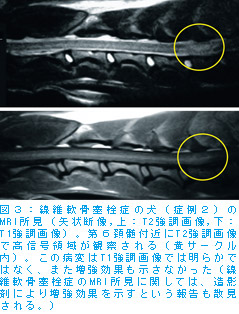

また症例2は急性発症した四肢麻痺を呈した犬(ラブラドールレトリーバー、雄、5歳齢)であり、図3はその頚部MRI画像(矢状断像)である。上側のT2強調画像では脊髄内に高信号を示す領域が認められ(下側のT1強調画像では病変は明瞭ではない)、神経学的検査所見を考慮すると、この部位が責任病巣と考えられた。予後不良と判断し、安楽死後に病理解剖を実施したところ、図4に示した病変が認められ、最終的には脊髄周辺の血管内に線維軟骨が確認されたことから(図4右)、線維軟骨塞栓症と確定診断された。この疾患は以前からその存在が報告されていたが、生前の確定診断が困難な疾患と考えられる。また脊髄造影やX線CT検査を駆使しても、脊髄内のコントラストの変化を示すことは困難と思われる。MRI検査はこのような疾患に対しても生前に有用な情報を提供することが可能であった。以前は診断が困難であった疾患に対しても、MRIの導入によって診断や実態が明らかになるものと考えられる。

以上の2症例は、MRI画像上における脊髄自身の信号強度の変化に注目することで、診断において有用な情報が得られた例である。次に紹介する症例3は診断のみではなく、治療法の選択において画像診断の結果が有用であった例である。

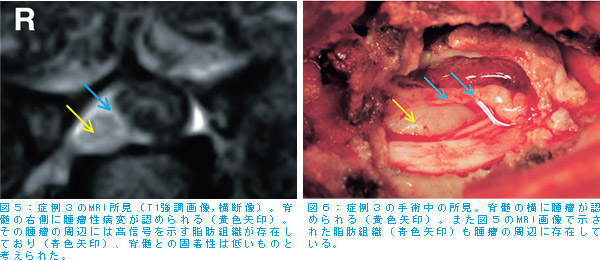

症例3は右前後肢の跛行を示した症例であり(グレートピレネーズ,雌, 8歳齢)、図5はその頚部MRI画像の横断像(T1強調画像)である。脊髄の右側に存在している腫瘤が容易に確認できる。これらの腫瘤の周辺に注目すると、T1強調画像で高信号を示す組織に囲まれていることが分かる。この部分は信号強度の特徴から脂肪組織と判断され、腫瘤は硬膜外の脂肪組織内に存在している可能性が高い。すなわち脊髄自体との固着は強固なものではなく外科手術により十分に切除可能であると思われる。図6は手術時の所見であるが、画像診断の所見通りに脂肪組織に包まれた腫瘍組織が認められている。

本症例は脊髄周辺の脂肪組織の信号強度に注目し、腫瘤自体の存在部位と脊髄の位置関係を検討した結果から外科手術による摘出が可能と判断された例である。このようにMRIの導入は診断という観点に限らず治療法の正確な選択においても役割を果たしていることになる。

ここに紹介した3症例は、いずれもMRI検査、あるいは画像の特徴を示している症例と考えられ、脊髄疾患の診断におけるMRIの重要性を示すために紹介した。次に小動物臨床において重要と考えられる椎間板ヘルニアと脊髄腫瘍に関して、各論的に述べることにする。

3. 椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは非常に一般的な脊髄疾患であり、獣医領域におけるMRIの導入によって最も扱いに変化があった脊髄疾患であると思われる。また軟骨異栄養性犬種であるミニチュア・ダックスの飼育頭数が、近年著しく増加したことも、椎間板ヘルニア症例の増加に関与しているものと考えられる。

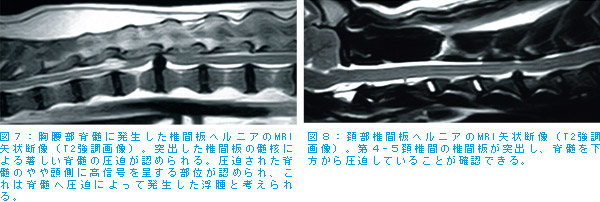

椎間板ヘルニアの診断におけるMRIの有用性は、造影検査等手技を必要とせずに診断的価値の高い画像が得られることにある。また脊髄の圧迫を確認するうえで有用な矢状断像を、再構成することなく得ることができることも有用な点である。典型的な椎間板ヘルニア症例では、石灰化することによって硬度を増し本来の部位から逸脱した椎間板の髄核が、脊髄を下方から圧迫している所見を横断像、あるいは矢状断像で確認することになる。

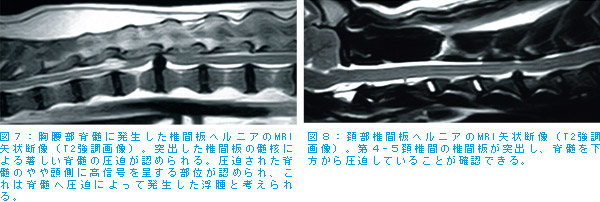

症例4は後肢の麻痺を主訴としたミニチュア・ダックスであり、図7はその症例のMRI画像である。突出した椎間板の髄核によって著しく脊髄が圧迫されていることが分かる。また圧迫部位のやや頭側の脊髄内にT2強調画像においてわずかに高信号領域が認められる。症例5は頚部の痛みを呈したミニチュア・シュナウザーの症例であり、図8はその頚部脊髄に対するMRI検査所見である。症例4と同様に脊髄の圧迫が明瞭に示されている。これらの2症例から、小動物における椎間板疾患に対してMRI検査は非常に有用な検査手段であることが分かる。

●進行性出血性脊髄軟化症について

椎間板ヘルニアの診断に関しては、造影X線検査、あるいはX線CTなどを駆使することによって、突出した椎間板物質を確認することは可能なことが多い。それではMRIを利用することのメリットは何であろうか。確かに上に紹介した椎間板ヘルニア2症例はMRI検査を利用しなくても、他の診断手技を用いることによって診断することは十分可能であろう。

椎間板ヘルニアの診断にMRIを臨床応用する最も重要なメリットは、MRIでは脊髄自体の状態を確認することが可能な点にある。特に進行性出血性脊髄軟化症が椎間板ヘルニアに関連して発生することが近年注目されている。脊髄に対して非常に強い衝撃が急性に作用した場合、その衝撃によって引き起こされる原発性損傷に引き続きフリーラジカルなどをメディエーターとした負のカスケードが賦活され、脊髄に対して深刻な続発性障害が惹起されることがある。そして脊髄の長軸方向に損傷が拡張し続け、最終的には脳幹機能の障害により死亡することがある。この病態は広範な脊髄の軟化巣と出血巣を特徴とすることから、進行性出血性脊髄軟化症と呼ばれている。そして椎間板ヘルニアにおける椎間板の突出が、これらの病態の最初の引き金になることがあると考えられている。

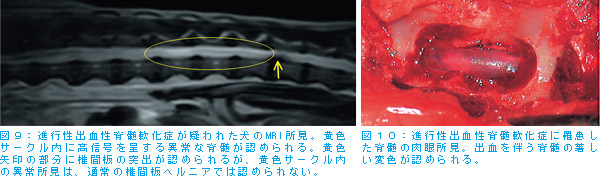

この疾患に対するMRI検査では、脊髄において出血と軟化巣を反映した高信号領域が出現する。本疾患はその臨床症状から、発症直後には単純な椎間板ヘルニアと混同されやすい。しかしながらその予後は椎間板ヘルニアとは著しく異なることが多く、その鑑別診断には細心の注意が必要である。上述した脊髄自身の変化はコントラスト分解能に劣るX線CT検査などで観察することは非常に困難であり、MRI検査を行うことによって初めて確認できる所見である。

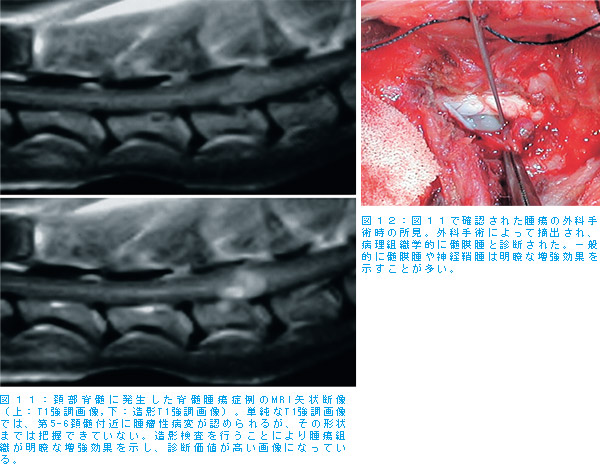

図9は進行性出血性脊髄軟化症が疑われた症例のMRI検査所見である。椎間板の突出により脊髄が圧迫されている部位が確認でき、またその頭側の脊髄がT2強調画像において、広い範囲で著しく高信号を示していることが分かり、通常の椎間板ヘルニアのMRI画像とは全く異なる所見を示している。また図10は本疾患により死亡した症例の脊髄の術中の所見である。脊髄に出血が認められており、本疾患の脊髄内における侵襲の強さを示している。

4. 脊髄腫瘍

以前は比較的稀な疾患と考えられていた脊髄腫瘍に関しても、MRIが小動物臨床領域に導入されて以来、診断と治療を行うケースが増加しつつある。このことの理由は様々であろうが、飼主の疾患に対する意識の向上がまず挙げられ、またそれに関連して後肢麻痺や四肢麻痺の症例に対して、以前よりもスムーズにMRIを含めた画像診断へと進むケースが増えたことが原因と考えられる。

脊髄腫瘍には様々な構成成分に由来する腫瘍が含まれるが、MRI検査はX線上で椎体に大きな変化が見られる症例に対して実施されることよりも、硬膜内髄外腫瘍や髄内腫瘍などが疑われるケースに適応された場合の方が診断的価値を発揮する。臨床的に遭遇する機会が多い脊髄腫瘍の病理組織型としては、髄膜腫や神経鞘腫などである。

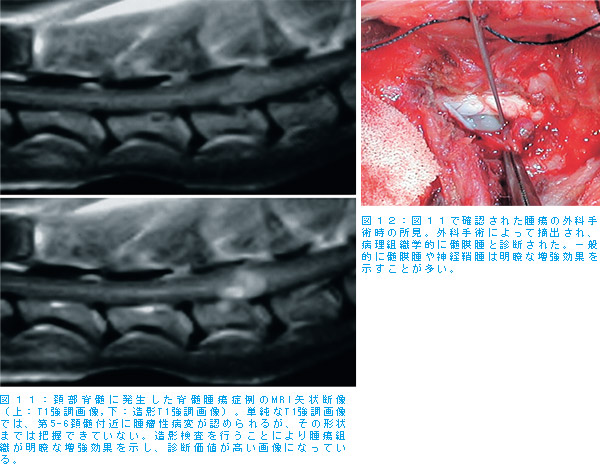

造影を実施する前のMRI検査において脊髄腫瘍が疑われる場合には、それに引き続いて造影検査が行われる。髄膜腫や神経鞘腫ではMRI用の造影剤によって明瞭な増強効果が得られることが多く、診断において非常に有用である。造影剤としてはいわゆるガドリニウム製剤が使用され、一般的なX線撮影検査で用いられるヨード系造影剤とは区別されるものである。いっぽうグリア系の細胞に由来する腫瘍やリンパ腫などの造血器系腫瘍では、増強効果が弱い場合、あるいは瀰漫性の増強効果を示すこともある。

十分な効果が期待できる外科手術を実施することが可能な脊髄腫瘍としては、症例3に示した神経鞘腫の症例や髄膜腫などの、硬膜内髄外腫瘍に分類されるものである。髄内腫瘍の場合には脊髄の機能を温存した手術が困難なことが多く、また硬膜外腫瘍の場合には椎体が腫瘍の影響を受けていることが多いために、外科的な摘出は困難ことがほとんどである。図3に示した症例では、腫瘍組織が脊髄とはほぼ分離していたために、外科的な切除が可能であった。

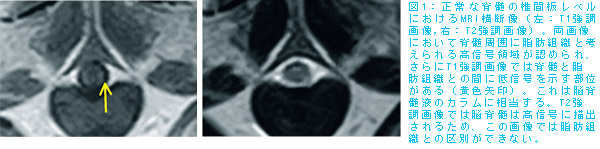

図11は四肢麻痺を呈して来院した5歳齢の柴犬の頚部脊髄のMRI所見である。上段に示した単純なT1強調画像において、第5-6頚髄付近に脊髄の膨瘤が確認できる。造影検査を組み合わせて実施している下段の造影T1強調画像では、腫瘍組織と思われる腫瘤が著しい増強効果を示し、その輪郭が画像上で明瞭に区別することが可能となっている。このように明瞭な増強効果を示す症例では、MRI検査において造影検査が非常に強い武器になる。図12は本症例の手術時の肉眼所見である。MRI検査に良く一致した腫瘤が認められる。この腫瘍は病理組織学的検査によって髄膜腫と診断された。

おわりに

これまで4回にわたって、小動物領域の中枢神経疾患に対するMRI検査の有用性について解説してきた。MRIの最も重要な利点はコントラスト分解能に優れているという点にあり、中枢神経、特に脳に発生する疾患を十分に診断するためには、この特徴を最大限に生かす必要がある。未だに十分わかっていない神経疾患も存在するが、それでもMRIの導入によってこの領域は著しく進歩したことは事実である。今回の連載が、今後のMRIを利用される皆様の参考になれば幸いである。

カテゴリから探す