最初に

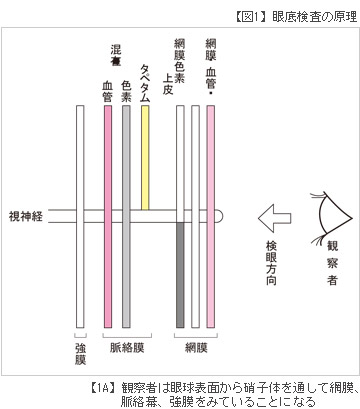

眼底(網膜、脈絡膜、視神経)の疾患を調べる場合、眼底検査は不可欠である。眼底検査は角膜、水晶体、硝子体を通して眼球内面を見る検査であり、これらが不透明であった場合は検査を行なうことができない。しかしながら眼底が確認できれば、眼内を直接調べることができる。また眼底検査は通常体外からは見ることができない血管、神経を直接確認することができる唯一の検査である。そのことから眼科以外でも血管系や神経系の異常を検出するために眼底検査を行なう場合もある。

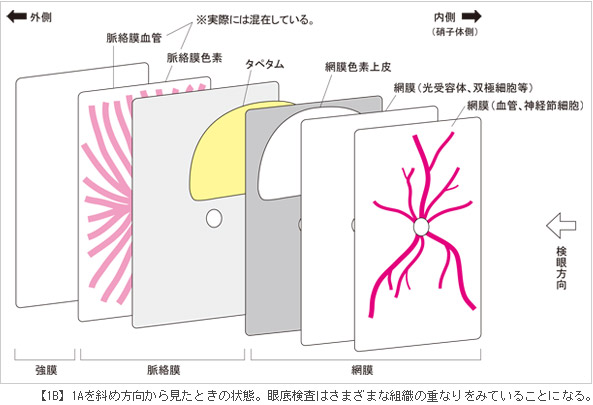

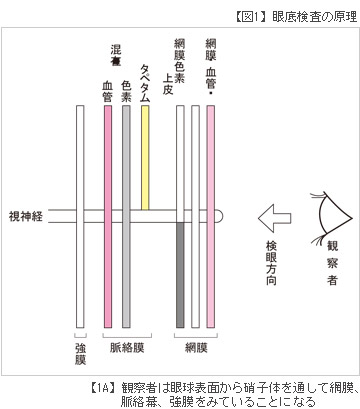

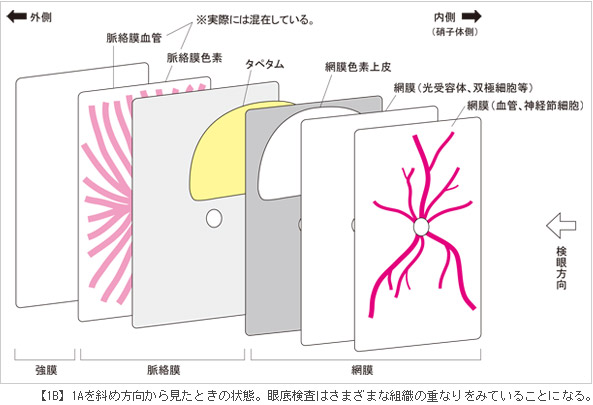

眼底所見を理解するためにはその構造を理解しておく必要がある。そうすれば得られた所見のどこに異常があるのかを理解できる。眼球後方の構造は外側から強膜、脈絡膜、網膜が存在する。脈絡膜は血管と色素が豊富な組織であり、血管は視神経乳頭を中心に放射線状に広がっている。またタペタムが存在する動物では、タペタムは背側脈絡膜の一番内側に存在している。網膜は大きく2層に分かれており、一層の網膜色素上皮と光受容体細胞や双極細胞、網膜神経節細胞などが存在する神経網膜に分かれる。網膜色素上皮細胞は通常色素を有しているが、タペタム上に存在する上皮には色素が存在しない。網膜の血管は神経節細胞層に存在し、太いほうが静脈、細いほうが動脈である。(動物種によっては明確な網膜血管が存在しないもの、血管走行が異なるものがいるが、ここでは犬、猫に限定して説明する。)

以下が眼球後方の構造を模式化したものである。(図1)

つまり眼底検査は硝子体側から網膜を通して脈絡膜、強膜をみていることになる。

眼底検査ではタペタム領域、ノンタペタム領域、視神経乳頭、血管の4つの部分について異常を検出していく。 タペタム領域ではタペタム反射の亢進または低下が異常所見として認められる。タペタム反射が亢進しているときは網膜の厚みが減少している状態であり、低下しているときは網膜の厚みが増している状態である。そのことを考えるとタペタム反射亢進状態は網膜変性や萎縮、低下状態は炎症や浮腫などが考えられる。ノンタペタム領域は通常色素を有しており、その色素の減少や反対に増加(凝集)などが異常所見として認められる。また背景が黒であるため網膜の病変が白色または灰色に認められる。色素が存在しない動物では網膜を通して脈絡膜の血管走行が確認される。(図2)視神経はその大きさ、形などの異常を観察する。血管はその太さ、走行を観察する。上述したように、血管を肉眼で直接確認できるけんさであり、眼球の異常のみならず、全身性の血液異常や血管異常を早期に発見できる場合もある。

ここでは以下の疾患について眼底検査を中心に説明する。

- 先天性疾患

- 網膜異形成

- コリー眼異常

- 視神経低形成/小視神経乳頭

- 後天性疾患

- 進行性網膜萎縮(PRA)

- 突発性後天性網膜変性症候群(SARDS)

- 網膜脈絡膜炎

- 網膜剥離

- 網膜変性

- 視神経炎

先天性

網膜異形成

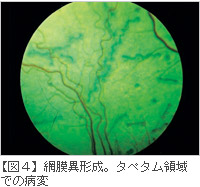

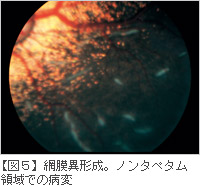

網膜の発達異常により網膜に皺がよった状態になることをいう(図3)。その程度により皺状(図4)、広域性、完全網膜剥離に分類される。眼底所見ではタペタム部分では線状、不定形の部分的なタペタム反射低下(灰色に見える)が、ノンタペタム部分では白色の病変が認められる(図5)。原因は遺伝性、ウイルス感染(猫では汎白血球減少症ウイルス)、ビタミンA欠乏症、放射線などが挙げられる。犬では遺伝性が多く、ラブラドール・レトリバー、アメリカン・コッカー・スパニエルなどの犬種に認められる。治療方法は無く、視覚に関しては皺状、広域性では問題にならない。しかしながら広域性の場合、その部分から網膜剥離が進行する可能性がある。網膜剥離を起こした場合、視覚はその程度により低下から喪失する。

コリー眼奇形

眼の後部血管系、線維層の欠損に関与する先天性眼球症候群である。中胚葉の分化異常により強膜、脈絡膜、視神経、網膜および網膜血管に奇形が生じる。主な臨床所見は以下の4つがあげられる。

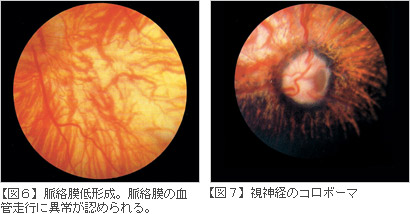

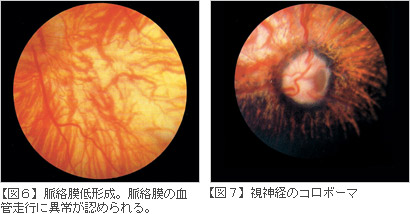

1. 脈絡膜低形成(図6)

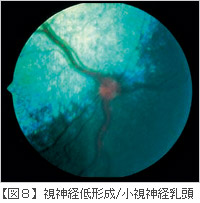

2. 後極のコロボーマ(欠損):視神経や視神経周囲の強膜のコロボーマ(図7)

3. 部分的または完全な網膜剥離

4. 眼内出血

コリー(ラフ、スムース)、シェットランド・シープドッグ、オーストラリアン・シェパードなどに認められる。

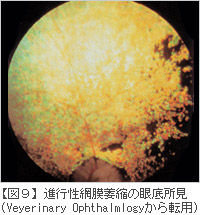

視神経低形成/小視神経乳頭(図8)

網膜内にある網膜神経節細胞の細胞数が少なく、その結果視神経の軸策数が少なくなることにより視神経乳頭が通常より小さい状態になる。視神経の軸策数が余りに少なく、視覚喪失、瞳孔対光反射の消失が見られる場合を視神経低形成といい、軸策数がある程度存在し、視覚や瞳孔対光反射が維持できている状態を小視神経乳頭という。眼底検査では視神経乳頭は小さくて灰色を呈し、それに比べて網膜の血管は正常であるため太く見える。視神経低形成、小視神経乳頭どちらも多数の犬種で確認されている。視神経低形成は劣性、優性遺伝が報告されている。

後天性

進行性網膜萎縮(PRA)(図9)

網膜萎縮には網膜のどの細胞が傷害されるかによって、大きく2つに分類されていた。以前中心性進行性網膜萎縮(CPRA)と呼ばれていた疾患は網膜色素上皮の障害で、現在では網膜色素上皮ジストロフィー(RPED)と呼ばれ、進行性網膜萎縮とは別に分類されている。本来の意味での進行性網膜萎縮は光受容体の障害によって起こる疾患で、光受容体異形成と光受容体変性に分類されている。犬の進行性網膜萎縮の多くは遺伝性の疾患と認識されており、アイリッシュ・セッター、アメリカン・コッカー・スパニエル、ミニチュア・ダックスフント、ラブラドール・レトリバー、ゴールデン・レトリバー、トイとミニチュア・プードルとその他多くの犬種で発生が認められる。またその発生年齢もさまざまで、生後半年で診断できるミニチュア・ダックスフントから生後2-3年のアメリカン・コッカー・スパニエル、3-6年のラブラドール・レトリバーまで多岐にわたる。

初期の診断には網膜電位図検査が必要であるが、末期になれば全体的なタペタム反射亢進や網膜血管の細化や消失、ノンタペタム領域での色素消失などにより、眼底検査で診断が可能になる。またいくつかの犬種では遺伝子診断も可能である。症状は初期では夜盲が認められ、進行すれば全盲となる。これは光受容体細胞のうち桿状体のほうが先に傷害されるためである。また変性した網膜からの産物が水晶体線維を傷害し、二次的に白内障を発生させることがある。

治療方法は無く、発症すればいずれ全盲は免れない。遺伝性が疑われるため、発症した動物は繁殖させないようにする必要がある。

突発性後天性網膜変性症候群(SARDS)

突然(数日から1-2週間の間)に両眼の盲目を呈する犬の疾患である。猫では報告されていない。原因は不明であるが、形態的には光受容体細胞(桿状体と錘状体の両方)の外節が喪失することにより盲目を呈する。雑種を含むすべての犬種で認められるが、中年齢での発症が多い。患者の全身状態はよいが、しばしば体重増加や多食、多飲多尿が認められることがある。また肝酵素の上昇が認められることもある。

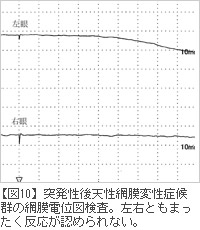

眼科検査では両眼の瞳孔対光反射の低下から消失、威嚇反射の消失が認められるものの、症状が現れてしばらくは、眼底検査では盲目の原因となる所見は認められない。発症後数週間から数ヶ月を経過すると、網膜の光受容体細胞以外の細胞成分が減少し、眼底検査上での変化として認められる(タペタム反射の亢進や血管細化など)。鑑別診断として球後性の視神経炎や脳盲があるが、網膜電位図検査が診断の助けとなる。発症初期から網膜電位図検査では、まったく反応が認められない。(図10)

残念ながら治療方法はない。

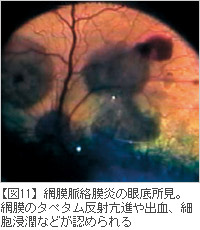

網膜脈絡膜炎(図11)

網膜および脈絡膜の炎症で、原因は感染性疾患(細菌性、ウイルス性、真菌性、リケッチア性、原虫性など)、炎症性疾患(ブドウ膜-皮膚症候群など)、腫瘍、異物、外傷などが挙げられる。臨床症状は通常の前ブドウ膜炎に類似するが、視覚の低下もしくは喪失が認められることがある。眼底所見では、充血、出血、浮腫、網膜剥離が認められる。また硝子体の炎症が併発した場合、硝子体の混濁や変性が認められることもある。

視覚の予後に重要な影響を及ぼすため、可能な限り早く消炎を行なう。点眼薬は後ブドウ膜には届かないため、全身的な消炎剤(ステロイドもしくはNSAIDS)が必要になる。プレドニゾロンを消炎量(1mg/kg/day)もしくは、原因が免疫介在性疾患であった場合は免疫抑制量(2mg/kg/day)を投与する。原因が真菌性もしくは敗血症性眼内炎にあった場合はステロイドの使用を控える。それに加え、原因が特定できた場合(できない場合が多いが)はその疾患に対する特異的な治療(抗生剤や抗真菌剤など)が必要になる。

網膜に炎症や剥離がおこった場合、程度により回復後もタペタム反射の亢進や色素凝集が認められるようになる。視覚の予後は程度により低下から盲目までさまざまである。重篤な眼内炎がおこった場合、合併症として白内障、続発性緑内障、眼球癆などが起こる。

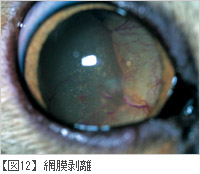

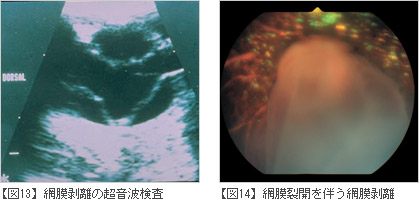

網膜剥離(図12)

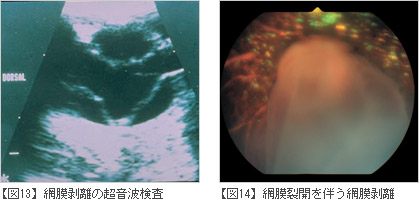

網膜が網膜色素上皮と光受容体細胞の間で剥離した状態をいう。タイプには裂孔性、牽引性、滲出性がある。裂孔性では網膜にあいた裂孔から硝子体液が入り込むことによっておこり、牽引性では硝子体出血などによる硝子体の収縮による牽引で生じ、滲出性では漏出や炎症などによる液体や細胞浸潤により起こる。そのため原因は先天性の網膜異形成から炎症、高血圧にまで多岐に及ぶ。臨床症状は剥離部分が広いと視覚低下や消失が認められ、剥離と同時に出血がおこれば眼内出血が見られることがある。眼底検査では小さな剥離ではタペタム反射低下が見られる。広範囲な剥離では、網膜が通常の位置よりも前方に移動して見える。網膜は鋸状縁と視神経周囲で下部組織と付着しているため、超音波検査ではガルウイング(かもめの翼)状に剥離した網膜が認められる。(図13)網膜が完全に剥離して鋸状縁にて裂開した場合、網膜は視神経周辺にて付着するのみで、カーテンのように垂れ下がる灰色の膜として認められることがある。(網膜裂開)(図14)

治療方法は滲出性では原因治療が必要になり、裂孔性や牽引性では外科的な網膜復位術が必要になる。しかしながら外科的な治療法は、獣医領域では手術そのものが難しいこと、早期発見や術後管理の困難さから行なわれることはまれである。

網膜の血液供給は内側1/3は網膜血管で補われるが、残りの2/3は外側にある脈絡膜から供給されるため、網膜剥離が長期化すると網膜外側の細胞が傷害、死滅する。早期に治療し、網膜細胞の障害が最小限に抑えられれば、視覚は回復する。障害の程度に応じ、網膜変性(タペタム反射亢進)が認められることがある。網膜剥離が長期化すると続発性緑内障の原因になることがある。

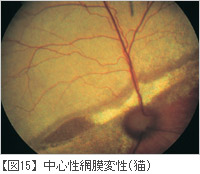

網膜変性

炎症や剥離、出血などの結果、網膜の変性がおこる。また栄養性におこることもあり、猫ではタウリン欠乏症が有名である。(中心性網膜変性)(図15)またケタミンやエンロフロキサシンの中毒によってもおこることが報告されている。

視神経炎(図16)

視神経の炎症で、片側性もしくは両側性におこり、急性盲目を呈する。原因は視神経そのもの、もしくは周辺組織の感染症、炎症性疾患、新生物から外傷、特発性まで挙げられる。具体的には犬ジステンパー感染症、ブラストミセス症、肉芽腫性髄膜脳炎などによっておこる。眼底検査では視神経乳頭の充血、腫脹などが認められる場合もあるが、球後性の場合、正常に見えることもある。

治療はプレドニゾロンの大量投与(2mg/kg/day)が用いられることが多い。 治療に反応すれば、視力は回復できるが、視神経が萎縮してしまった症例では視覚を喪失する。

最後に

眼底の疾患を検査するとき、特に盲目を呈する動物の診察を行なうとき、眼底検査は必要不可欠になる。眼底の異常を見つけるためには、まず眼底検査になれ、正常な眼底所見に精通することが必要となる。検査方法についてはこのシリーズの第一回 「系統的眼科検査」を参考にされたい。眼球内の混濁があり眼底検査が行なえない場合や、眼底所見に異常が認められないとき、超音波検査や網膜電位図検査、CT/MRI検査などが診断の手助けとなる。

参考文献

- 1) Veterinary Ophthalmology 3rd Ed. Kirk N.Gelatt Lipppincott Williams & Wilkins

- 2)Small Animal Ophthalmology Secrets Ronald C. Riis Hanley & Belfus

カテゴリから探す