リンパ節は最も頻繁に細胞診を行う組織の一つである。リンパ節の細胞診はリンパ節が腫脹している場合にその原因を明らかにする目的で、あるいは悪性腫瘍の臨床ステージを決定する目的で実施される。

リンパ節は様々な要因により腫脹するが、大きく分けて1)過形成・炎症、2)リンパ系腫瘍、3)様々な腫瘍の転移、の3つに起因する。これらの違いを判別することは治療法の選択や疾病の予後を予測する上できわめて重要である。また悪性腫瘍のリンパ節転移では必ずしもリンパ節が腫脹しているわけではないので、悪性腫瘍近傍のリンパ節は触知可能であれば細胞診を行い転移の有無を確認する必要がある。

1 正常なリンパ節

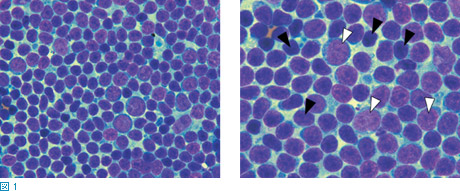

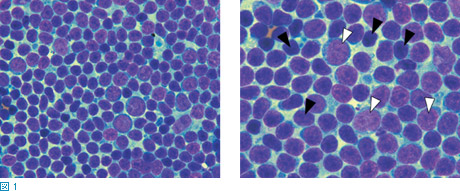

正常なリンパ節は、内部構造の組織学的部位の違いにより分布するリンパ球のポピュレーションが異なる。しかしながらリンパ節の針吸引生検では、リンパ球は様々な部位から採取され、リンパ節全体の細胞が混合した状態で観察される。正常なリンパ節の針吸引生検による細胞診(図1)では、成熟リンパ球(黒矢頭)が大多数を占め(70-90%)、比較的少数の中型のリンパ球やリンパ芽球(白矢頭)が混在する球集団として観察される。マクロファージやプラズマ細胞も少数見られる。

2 リンパ節過形成

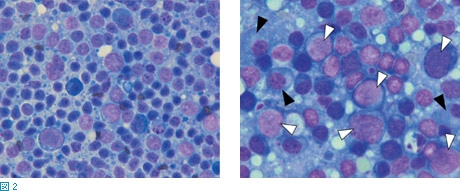

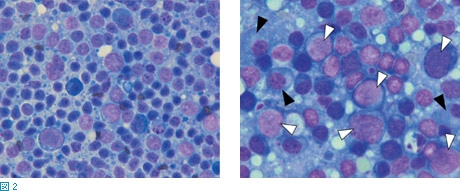

反応性過形成のリンパ節(図2)ではリンパ芽球や中型のリンパ球(白矢頭)およびプラズマ細胞(黒矢頭)の割合が増加する。また肥満細胞が見られることもある(通常3%以内)。リンパ芽球の増加に関してはリンパ腫と区別することが重要である。この区別にはリンパ芽球の占める割合(芽球比率)が一つの指標となる。通常、過形成の状態ではリンパ芽球の割合が30%を越えることはない。

一方、リンパ腫(第3回参照)では多くの場合リンパ芽球の割合が80%を越えており、容易に反応性過形成と区別することができる。しかしながら芽球比率が30%前後と微妙な場合は注意する必要がある。このようなケースでは、PCRを用いたクローナリティー検査やツルーカット・切除生検が有用である。一方、フローサイトメトリーを用いた表面抗原解析はこのような場合は有効ではない。

3 リンパ節炎

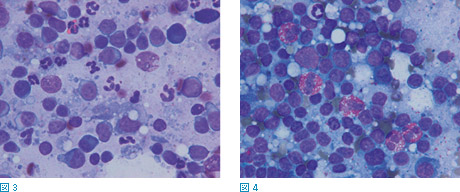

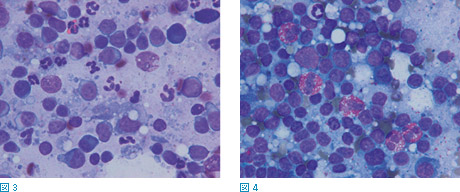

正常なリンパ節では好中球と好酸球はほとんど見られない。一方、リンパ節は様々な理由により炎症が起こるが、好中球の出現(5%以上)が見られる場合を化膿性リンパ節炎(図3)と言い、好酸球の出現(5%以上)が見られる場合を好酸球性リンパ節炎(図4)と言う。ただし針吸引標本に抹消血の混入がある場合は、抹消血に由来する好中球あるいは好酸球の数を考慮して判定する必要がある。リンパ節炎と供にプラズマ細胞の増加や芽球比率の増加が見られる場合は、反応性過形成を伴ったリンパ節炎である。

4 リンパ系腫瘍

a) リンパ腫(リンパ芽球性)

一般的に「リンパ腫」と表記する場合はリンパ芽球性のリンパ腫を指しており、他のタイプのリンパ腫と区別する上でリンパ芽球性と記載される。リンパ腫の所見については第3回参照。

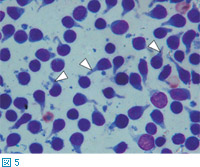

b) 高分化型リンパ腫

高分化型リンパ腫(図5)はリンパ芽球性のリンパ腫と異なり、成熟リンパ球の腫瘍性増殖を指す。高分化型リンパ腫における腫瘍性のリンパ球は形態学的に正常なリンパ球との区別が難しく、細胞診のみで診断することはない。しかしながら、臨床所見と合わせて考えることで、その可能性を示唆することができる。高分化型リンパ腫では、リンパ節の腫脹が見られるにもかかわらず、細胞診では成熟リンパ球がほとんどを占め、反応性過形成やリンパ節炎の所見が認められない。また多くの場合、主体をなすリンパ球は偽足(白矢頭)と呼ばれる突起を有しており、まが玉状の形態(おたまじゃくしのような形)を呈している。このような特徴が見られた場合、高分化型リンパ腫の可能性を考慮する必要がある。確定診断には切除生検が勧められる。これはリンパ濾胞が破壊されているか評価することが診断のポイントになるからである。ツルーカット生検でも確定診断が可能な場合があるが、リンパ節の内部構造が十分に評価できないことが多く、確定診断に至らないことの方が多い。切除生検が実施できない場合はPCRを用いたクローナリティー検査が有用と考えられる。

5 転移腫瘍

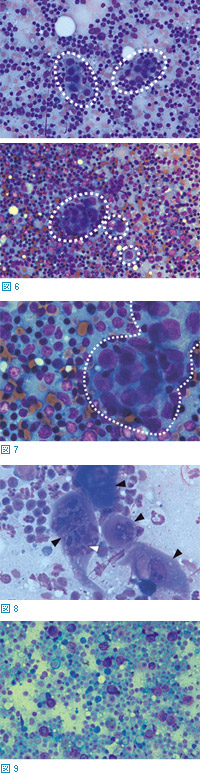

悪性腫瘍の転移を評価する上で、リンパ節の細胞診はきわめて有用である。悪性腫瘍あるいはそれが疑われる腫瘤が存在する場合は、所属リンパ節の細胞診を行う。転移腫瘍は均一なリンパ球集団の中で、小集塊を形成して、あるいは孤在性に存在し、周囲の細胞とは異なって見える(図6, 白点線内)。多くの場合、腫瘍細胞は周囲のリンパ球と比較して明らかに大型である。通常、リンパ節に見られる細胞の中で最も大きい細胞はリンパ芽球であるが、転移した腫瘍細胞はリンパ芽球と比べても大型である。このため転移の有無を確認する場合、標本全体を低倍率で観察すると腫瘍細胞を発見しやすい。乳腺癌や皮脂腺癌などの上皮性悪性腫瘍の転移の場合は、腫瘍細胞がシート状に集塊を形成していることが多く、メラノーマでは腫瘍細胞が散在性~小集塊状に見られる傾向がある。また肥満細胞腫では、転移腫瘍細胞は散在性に存在している。転移腫瘍細胞は原発腫瘍細胞の形態を保持していることから、リンパ節に転移腫瘍と考えられる細胞を見つけた場合は、その細胞形態を原発巣の腫瘍細胞の形態と比較して一致していることを確認する。

病期が進んでいる転移リンパ節の場合は、リンパ節がほとんど腫瘍細胞に置換されていることが多い。このようにほとんど腫瘍細胞に置換されているリンパ節であっても、背景にわずかなリンパ球が見られることが多く、それによりそこがリンパ節であることが推測できる。

・乳腺癌のリンパ節転移(図7)

乳腺部に自壊した腫瘤がみられる犬の浅頸リンパ節の細胞診標本である。背景のリンパ球の中に細胞集塊(白点線内)が見える。これらの細胞は大型で(周囲のリンパ球およびリンパ芽球と比較してかなり大きい)、細胞間結合が比較的強い。これらのことから乳腺部の自壊した腫瘤は乳腺癌であり、リンパ節転移していると考えられる。

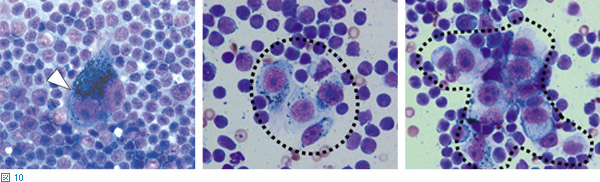

・扁平上皮癌のリンパ節転移(図8)

下顎に扁平上皮癌のある猫の下顎リンパ節の細胞診標本である。リンパ節には多数のリンパ球・好中球とともに非常に大型の細胞(黒矢頭)が見られる。これらの大型細胞は赤紫から青みががった広めの細胞質を有し、扁平上皮癌としての特徴を示している。またこれらの細胞の中には好中球の貪食像(白矢頭)が見られるものもある。扁平上皮細胞(ケラチノサイト)には貪食能があり、このような貪食像が見られることがある。

・肥満細胞腫のリンパ節転移(図9)

右肢端部に肥満細胞腫のある犬の右浅頸リンパ節の細胞診標本である。標本中にはリンパ球を背景に多数の肥満細胞が散在性に見られる。細胞によって顆粒の多さにばらつきがあるが、細胞質に青~赤紫色の顆粒を持った細胞はすべて肥満細胞である。反応性過形成のリンパ節では肥満細胞が見られることがあるが(後述)、この標本に見られる出現頻度は反応性過形成で見られるレベルを越えており、転移と判定される。

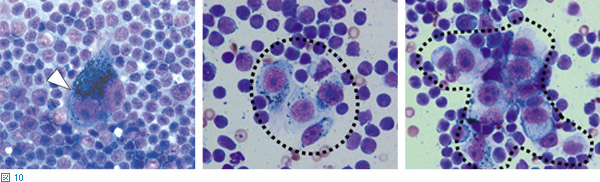

・メラノーマのリンパ節転移(図10)

犬の口腔内メラノーマの下顎リンパ節の細胞診標本である。リンパ球を背景に細胞質に深緑色の顆粒を持った大型の異型細胞が見られ、メラノーマの転移であることが分かる(白矢頭)。また、視野によっては同様の細胞が集塊状に見られる(黒点線内)。背景のリンパ球やリンパ芽球と比較すると、その大きさが良くわかる。

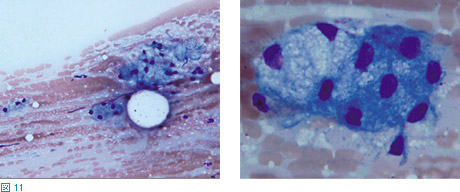

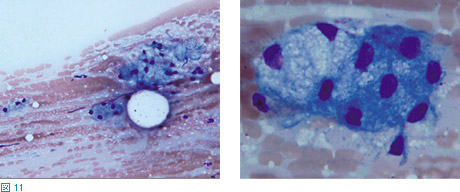

6 穿刺部位の誤り

下顎リンパ節の細胞診を行う際に、リンパ節と唾液腺を誤って穿刺していることがある。この場合は、細胞診で(図11)に示すように異型のない腺上皮細胞(唾液腺細胞)が採取されるため直ちに誤りと気付く。背景の赤血球が線状に配列して見えるのは唾液による高粘張性のためである。

7 他の注意点

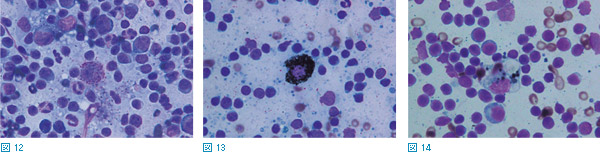

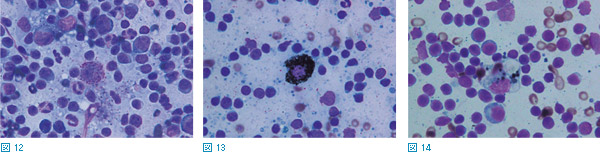

リンパ節転移の評価を行う際に、肥満細胞腫の転移評価に関しては十分注意する必要がある。反応性過形成のリンパ節では、しばしば肥満細胞が見られる(通常3%以内)(図12)。このため肥満細胞腫の症例において、リンパ節で少数の肥満細胞しか見られない場合は反応性過形成に随伴した肥満細胞の出現である可能性を考慮する必要がある。リンパ節において多数の肥満細胞が認められない限り直ちにリンパ節転移と断定できないので注意する必要がある。また、メラノーマの転移評価に関しても注意が必要である。しばしば高齢動物のリンパ節にはメラノサイト(図13)およびメラノファージ(メラニン色素を貪食したマクロファージ)(図14)が見られる。図10に示すような異型の強いメラノーマ細胞が認められれば、出現細胞数が少ない場合であっても転移と考えることができる。しかしながら、転移したメラノーマ細胞とリンパ節の正常なメラノサイトとの形態的な区別が微妙な場合も多い。したがって、少数のメラノサイトが認められるのみではリンパ節転移と断定できないので注意する必要がある。メラノファージに関しては細胞内の顆粒の大きさが不均一であることから転移したメラノーマ細胞と区別することが可能である。

おわりに

第1回から4回を通して細胞診についてできるだけ実践的な解説をしたつもりである。今まであまり細胞診を行うことのなかった先生方においては、この連載記事が日常の診療に細胞診を取り入れる機会になればと思う。また普段から細胞診を行っている先生方におかれては細胞診のレベルアップにつながれば幸いである。

カテゴリから探す